古代飲酒都是豪情壯志,武松的三碗不過崗,酒仙李白的詩。按照現(xiàn)在酒的讀書,42 45 52 還有更高的64等。以前人喝酒的能力也太強了。想必現(xiàn)在東北大漢也有點望塵莫及啊!那以前的酒是怎么釀造的呢?與現(xiàn)在我們的酒水又有什么不同?知乎上有一些解釋。

作者:楊樹

鏈接:https://www.zhihu.com/question/19799811/answer/64648495

來源:知乎

據(jù)考,漢代已經出現(xiàn)了蒸餾器,古代的煉丹術據(jù)說也是使用的類蒸餾技術。然而器皿和技術是否曾用于酒的生產,在學術界是很有爭議的。『元代引入蒸餾酒』學說是目前流傳最廣、最為學術界所認同的觀點,其依據(jù)主要是古文獻。清代檀萃的《滇海虞衡志》:『蓋燒酒名酒露,元初傳入中國,中國人無處不飲乎燒酒』。清代章穆的《飲食辨》:『燒酒又名火酒,《飲膳正要》曰「阿剌吉」。番語也,蓋此酒本非古法,元末暹羅及荷蘭等處人始傳其法于中土』。如果說以上文獻只提『燒酒』其名,而不言蒸餾工藝,說服力不夠,那么明代李時珍的《本草綱目·谷四·燒酒》:『 燒酒非古法也,自元時始創(chuàng)。其法用濃酒和糟,蒸令汽上,用器承取滴露,凡酸壞之酒,皆可蒸燒』。這里不僅提及『燒酒』關鍵詞,連制作工藝都已描述出來,是『元代引入蒸餾酒』學說的最有力論據(jù)。

而針對『西漢海昏侯墓出土的蒸餾器用途』這種考古問題,我是二重證據(jù)法的堅定支持者——把發(fā)現(xiàn)的史料與古籍記載結合起來以考證古史的方法。

首先,并沒有任何文獻記載這個時期存在酒的蒸餾技術,懷疑其為蒸酒器的原因為該文物出土的墓葬區(qū)為酒庫;

其次,西漢開始,到有文獻記載、可考證的蒸酒器出現(xiàn)的宋元時期,其間一千多年的空白期——沒有任何蒸酒器的出土和文獻記載。期間出土的幾件蒸餾器都已被考證為煉丹、制藥、蒸餾花露水所用。

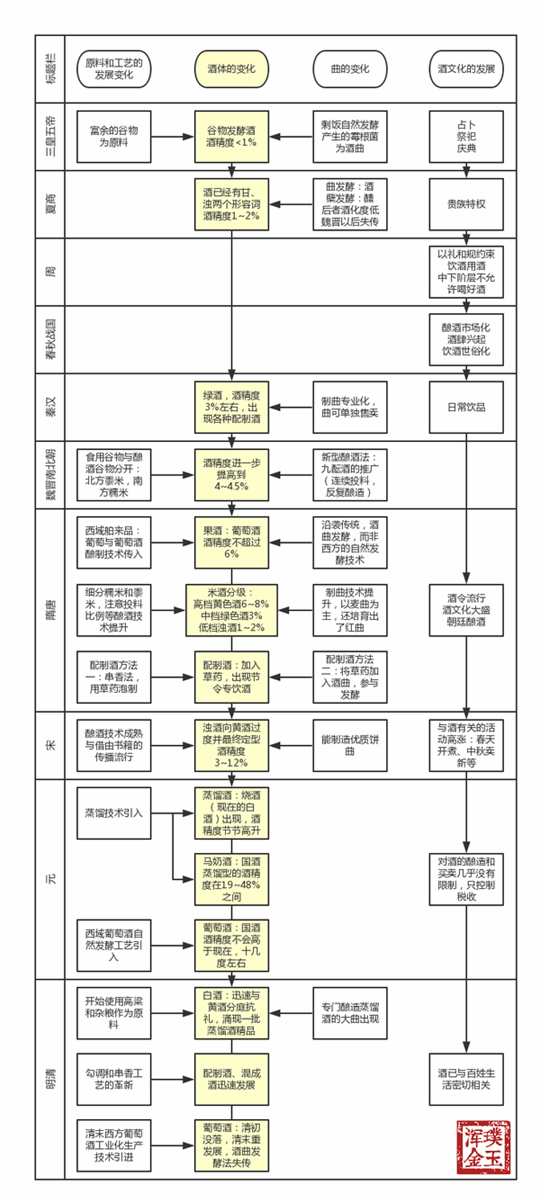

由上圖可知:1、中國古代的酒是從谷物發(fā)酵酒起源的,發(fā)展到最終體,就是黃酒。

2、果物發(fā)酵酒(葡萄酒)是西域的舶來品,據(jù)史書記載,唐太宗平定高昌(今新疆境內)后引入技術,開始盛行。

3、蒸餾酒是在發(fā)酵酒基礎上實現(xiàn)了蒸餾工藝,提取了酒精成分和其他呈香物質(中國曲發(fā)酵特色的谷物蒸餾酒就是現(xiàn)今的白酒,果物蒸餾酒得到其他酒品,如葡萄酒蒸餾得到白蘭地),這項技術據(jù)史書記載是元代自國外引入的。

最后,來看主問題下面的三個小問題:1、古人不知道指的是什么時期,不過元代之前應該都不是什么烈酒,以發(fā)酵酒為主。釀酒工藝發(fā)達的繁華大城市,酒品質好點,酒精度可能也就不到十度,不過也達不到現(xiàn)在黃酒的水準;技術落后的窮鄉(xiāng)僻壤,酒品質估計差點,酒精度三五度的都有,跟啤酒差不多。怎么喝就看喝酒的場合(古代禮數(shù)很重要)和個人的酒量了。

2、李白(701年~762年),唐代中期,根據(jù)上圖的定位,正是各類發(fā)酵酒蓬勃發(fā)展的時期。根據(jù)其詩篇留下的跡象,其足跡遍及巴蜀、山東、山西、河南、河北、湖南、江蘇、浙江、安徽等地,加之李白既稱詩仙又稱酒仙,極度愛酒,應該各種發(fā)酵酒都嘗試過。由其詩中也可見:《南陵別兒童入京》白酒(其實是白色的酒,即濁酒)、《前有樽酒行二首》淥酒(綠酒)、《客中作》玉碗盛來琥珀光(黃酒)、《對酒七言古詩》蒲萄酒(葡萄酒,果酒)、《魯郡堯祠送吳五之瑯琊》桂酒(配制酒),就不一一窮舉了。總之,李白喝的是發(fā)酵酒,三五度到十度的都有。3、武松是施耐庵所作古典名著《水滸傳》中的重要人物,歷史上是否確有其人尚有爭議,但“三碗不過崗”應該確系小說情節(jié)。按照小說,因該發(fā)生在北宋末年宋徽宗在位宣和年間(1119年~1125年)。根據(jù)上圖定位,應該是發(fā)酵酒向成熟過渡的時期。“三碗不過崗”指的是山東省聊城陽谷縣城東16公里張秋鎮(zhèn)境內的景陽岡,據(jù)《陽谷縣志》記載,當時此處人煙稀少(不然也不會有老虎…)。這么偏僻之處,釀酒的工藝不會太高,加之小說原文有提到店家給武松“篩酒”,即是去掉濁酒表面的原料及酵母等雜質、并溫酒揮發(fā)掉一定的甲醇。武松喝的應該屬于三四度的濁酒,跟現(xiàn)在喝啤酒差不多,喝十八碗現(xiàn)在很多人也可以……

所以,以前的酒跟我們現(xiàn)在的白酒是不一樣的。若是現(xiàn)代人回過去,想必可以喝倒一排古人啊!