摘自張裕白蘭地

據全球知名酒類網站DrinksInternational數據,白蘭地的消費正呈現出上漲趨勢。 在全球白蘭地消費市場中,中國無論銷售額與銷售量都位居前列排第六。2013到2018年間,白蘭地將依舊保持國際第三大烈酒的排名。良好的市場,龐大的消費人群,為什么國內的白蘭地品牌這么少?

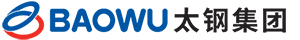

一杯白蘭地所要經過的程序之復雜,是很多人望而卻步的。從釀造原料的采集、壓榨、發酵、到葡萄原液,再而進行二次蒸餾形成白蘭地原酒,貯藏入橡木桶進行數以年計的醞釀,最終才能成為成品的白蘭地。

制作一桶白蘭地所要耗費的時間,絕不是“今天耕耘,明天收益”,而是幾年或者幾十年甚至上百年。這樣的時間耗費,讓更多的人選擇了更快、更容易、更見效益的快消品的投入,而輕易不敢涉足。

一八九幾年的中國,清政府的萎靡統治下,中國大地一篇蕭條景象,國家需要民族實業的提振,人們需要一種精神的滋養,面對洋貨洋酒等新鮮貿易品的涌入,有識之士開始思索、探索、審視自身,尋找差距。實業家以一種自上而下的破土之勢,開始動手一點點壘砌自己的實業磚瓦。

而今天的時代,實業的發展受到來自各方面的沖擊,干實業難,缺少的不是環境和條件,而是被越來越多的投資方式和投資渠道所稀釋。金融、房產等領域快速發展,“快餐”文化滲入經濟領域,讓人們很難回頭顧及那些陳舊實業院墻的一磚一瓦。

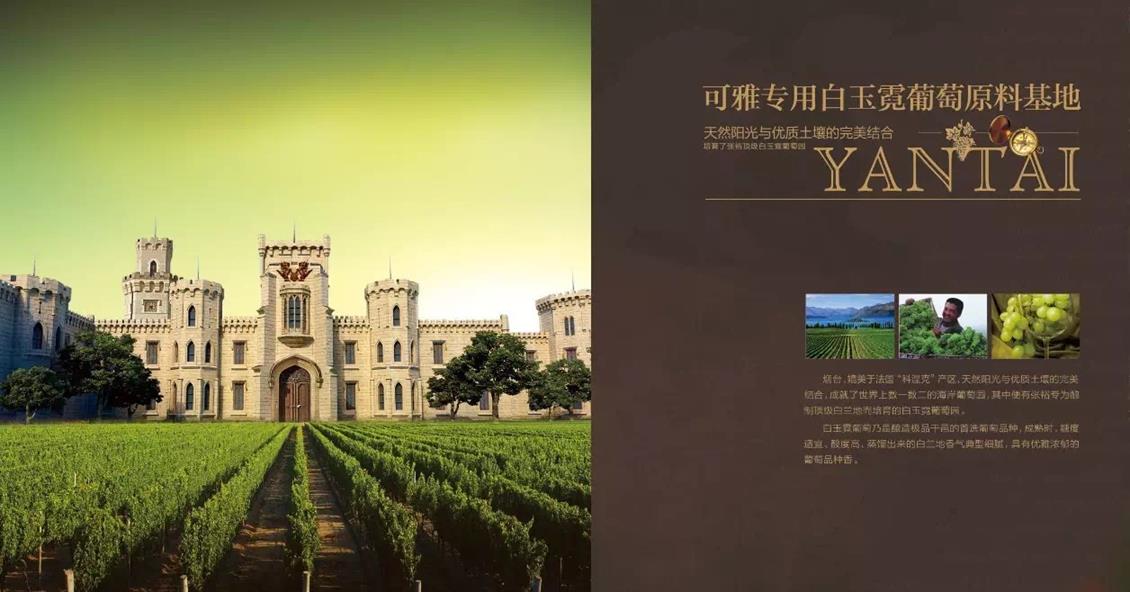

法國干邑地區的葡萄是最好的白蘭地原料,地處于北緯40度左右,同一緯度的原料出產不只有法國,中國的煙臺也可以栽培這一優質原料。然而,從著手培養到一代一代優選,有幾人會愿意嘗試,即便是愿意嘗試,這一過程的投入是漫長并且充滿風險的。

白蘭地的生產首先要具備的葡萄種植園區的優質葡萄供應,而這一點,目前國內能夠形成規模的企業寥寥可數。張裕在寧夏、煙臺、新疆等地大面積栽培和培養葡萄種植園,且已經更新優選了數代。試想一下,國內想要生產白蘭地,不是隨便幾家企業上條生產線就可以開工生產并贏得收益的,培養是一個充滿風險的過程,這也是阻止了大部分生產者進入白蘭地

洋品牌的植根記憶在人們心中很久,這種先入為主的強勢宣傳,給正處于改革開放初期的懵懂人群以強烈的刺激和新鮮感,多少人憧憬著“人頭馬一開,好事自然來”的景象。于是,人頭馬、軒尼詩、馬爹利等洋品牌迅速鋪到城市的百貨柜臺,讓人們沉浸在不明覺厲的朦朧美感的畫面里。

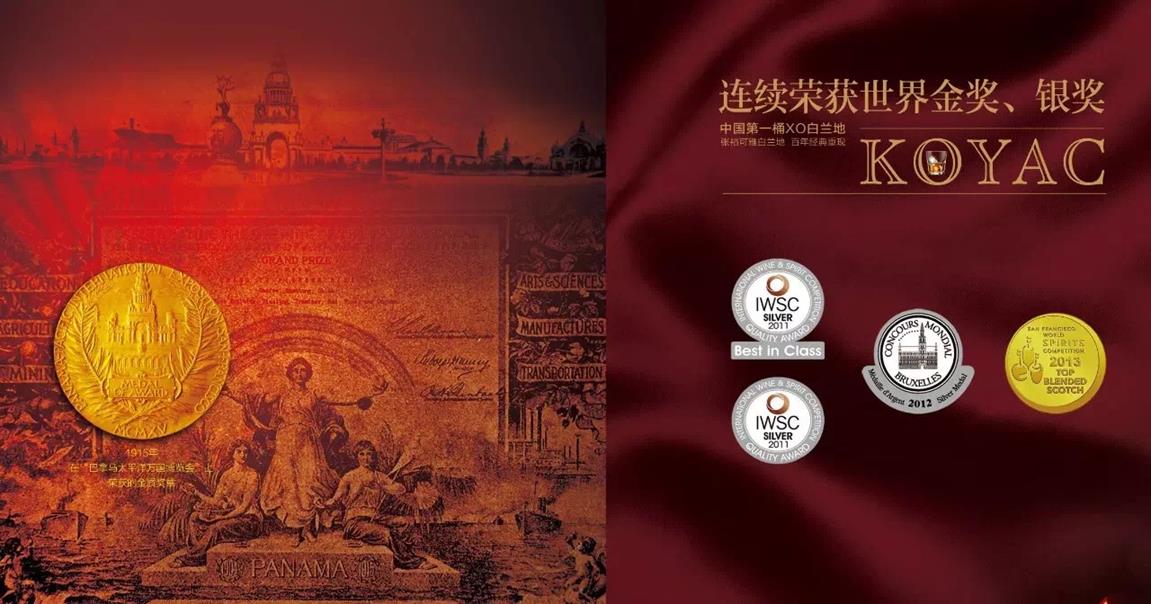

洋品牌宣傳贏得了先機,造成國內很多葡萄酒企業難以有白蘭地開發的勇氣。張裕的白蘭地產品以1915年世界金獎掙得一席之地,品質的延承和保留,使其成為抵抗洋品牌白蘭地沖擊的唯一中國企業。但是即便如此,人們頭腦中仍然被劃上了洋品牌的印記。

民族自信的樹立不是一朝一夕。國內的葡萄酒企業有很多,華東、長城、威龍等,但銷量小,且走的是模仿張裕的路線,不成功,所以國內白蘭地生產以張裕一家獨大。張裕生產白蘭地產品,達到世界公認的金獎品質,也成為樹立民族自信和驕傲的一面旗幟。

以目前時代氛圍,多數人更愿意嘗試快節奏下的快速收益,快速獲利。這種急功急利的心態下,新包裝于外,劣質酒于內,國內灌裝、境外貼標等花樣層出不窮。“早晨耕耘,晚上就要收獲”的心理,承擔不了需要時間醞釀的白蘭地的成長。

白蘭地的工藝復雜和成熟度要求高,原料的培育復雜;時代氛圍和急功急利心態的普遍存在,時代環境的難以復加,陳釀時間的等待,與洋品牌相對抗的勇氣和品質自信缺乏,以及民族自信心需要時間慢慢樹立等多方面因素,使得國內生產白蘭地的企業很少,新企業不敢涉足。曾出現剛成立1年的企業生產陳釀至少4年的VSOP白蘭地,并成為難堪的笑柄。

張裕能夠堅守白蘭地釀造的陣地,用100年的時間兩次證明了自己的白蘭地世界金獎實力。試問,國內幾個企業可以做到這個時間跨度。如此,也便明白了為何白蘭地的生產在國內沒有幾家的原因了。

張裕縮影

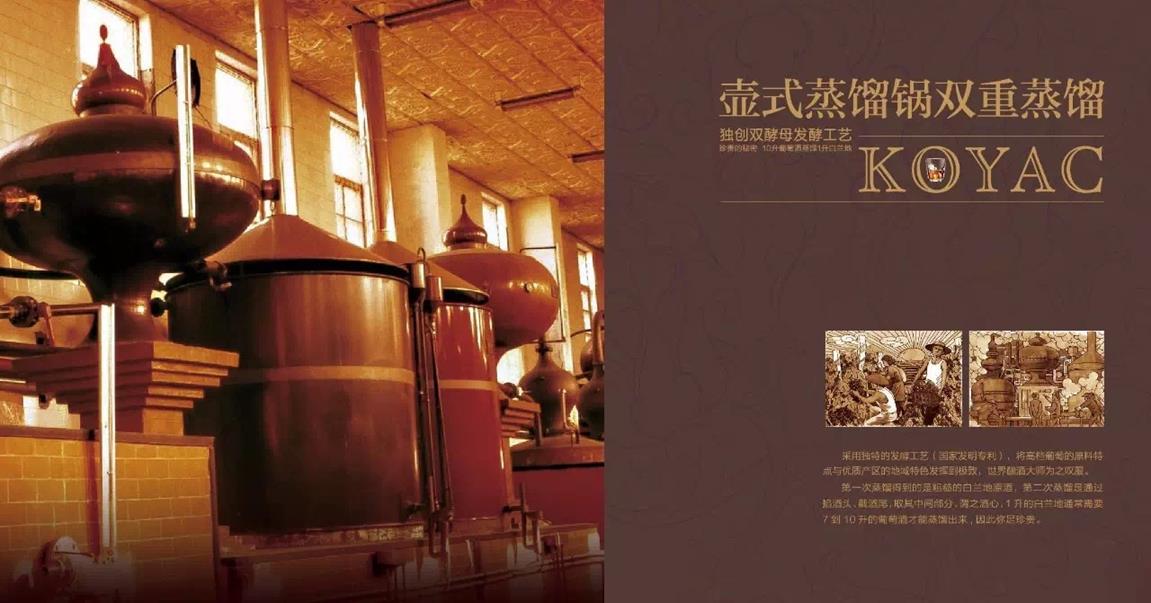

歷史文化

釀造工藝